思考訓練から実践知の獲得へ

ちょうど一年前の一ヶ月間は、この連載の中で「総合・探究は実験」「総合・探究はアウトプット」「総合・探究は説得」「総合・探究は思考訓練」と、毎週続けて書いていました。総合は小中学校での総合学習を指し、探究は高校での総合探究(総探)のことを指します。総合でも総探でも、やることは変わらないと感じています。実際、小学生の壁打ちの相手——個人的にはスパーリングパートナーの呼称の方がより相応しいと思います——をしている際に、高校生以上の手応えを感じることは珍しくありません。学習や活動を進めるにあたって必要なのは、現在持っている知識より熱意だからでしょう。最初の課題設定の際に、「関心がある」「もっと知りたい」という知識欲から対象を定めるか、「これはおかしい」「なんとかしなくては」との思いで目標を定めるかによって、その後が大きく変わってきます。両者の違いは、更に自分にインプット(だけ)をしようとするのか、アウトプットを目的として、必要ならば途中で新たなインプットもしようとするのか、にあります。アウトプット・実践することによって得た知は、自身の血肉となり、真に身に付くものです。

アイデアのつくり方

ジェームズ・W・ヤングによる『アイデアのつくり方』(原題: A Technique for Producing Ideas)という著作があります。ヤングは、ある日突然、ある雑誌社の広告部長から「(幾つも素晴らしい広告のアイデアを作ってきた)あなたは、一体どうやってそれを手に入れたのか」と尋ねられます。シカゴの広告代理店で役員としての最後の一年を過ごしていたヤングは、こんな珍妙で素朴な質問を受けたのは初めてだと思いつつ、それ以降、時々この問題を考えていくことになります。そうして自身の行動を振り返りながら、アイデアのつくられる全過程と方法を、以下の5つの段階にまとめました。

第1: 資料集め

第2: 心の中で資料に手を加えること

第3: 孵化段階

第4: アイデアの誕生「ユーレカ!わかった!見つけた!」の訪れ

第5: アイデアを具体化し、展開させる段階

第1段階の資料集めの資料には、当面の課題のための資料だけでなく、日々、一般的知識の貯蔵をたえず豊富にすることから生まれる資料も含まれます。そして、第2の段階を経て、第3段階で、それらの情報が合体・進化していくわけですが、その段階の組み合わせの仕事は、意識の外で何かが自ずと行うのに任せるとしています。原著の初版が発行されたのは1940年です。この組み合わせ過程については、今であれば、人間自身、あるいは機械、AI等が手を加えて加速したいと考えるところでしょうか。

さて、第4段階での誕生の瞬間を経て、第5で、現実の有用性に合致させるために最終的にアイデアを具体化し、展開させる段階がやってきます。ここが実践です。

手を使う「実践」

「践」は足編ですから、足で踏む、踏み行う、実行する、実践、と繋がるのですが、実践という言葉でイメージする絵は、手を動かしながら試行錯誤している様子ではないでしょうか。いずれにせよ、頭の中でただ空想して出来たような気になってしまうのではなく、手足を使って試作品等を造形しながら、細かい部分の接続等をその眼で確かめつつ行うのが実践です。実際にやってみて初めてわかる・気付くことが多いというのは、多くの方の経験に基づく実感にも合うことでしょう。

図面を書くことを得意とする人の中には、作り出す前に精密な設計図を書く人もいます。ひとまずこの図面が書ければ、先ほどの接続等の問題が起きそうなら、その時点で気づくことができます。しかし、ある部分にかかる力の負荷に、その材料で作った仕組みが耐えられるかどうかといった問題は、図面からだけではなかなか判断がつきません。やはり実際に作成してみることが必要になります。また、その作った仕掛けが実際に有効かどうかを測るには、その仕掛けをしかるべきところに仕掛けてみなくては判断がつきません。以前、外来魚を捕まえるための仕掛けを考えた高校生達がいました。「この下を魚が通れば扉が閉まる」という仕組みを考えても、空気中で閉まるスピードと水中で閉まるスピードが違えばうまくいきません。また、その魚が居そうな場所がわからなければ湖のどこに仕掛けていいのかもわかりません。様々な実験を繰り返すことで経験値が増えます。経験値が増えると、予想に対する勘が研ぎ澄まされてきて、「ここでは、きっとこうなるだろう」が事前に多少見えてくるようになります。実践知の蓄積が出来始めます。しかし、予測が合っていたかどうかの確認は、やってみないことにはわかりません。どう足掻いても楽はできないわけですが、ここはとにかく有効な実践知をどんどん貯める気で乗り越えていきたいものです。

図工の時間と総合の連動

上記の流れで考えると、小学校の総合は理科や社会との連動から活動の計画を立てるだけでなく、図工との連動からの計画立案もあると思えてきます。図工の時間に各児童が作る作品にクラス全員でコメントし合います。児童には、「この作品は、別の、こういったことにも応用できるのではないか」という視点からコメントをもらうのです。そこで、最初は何気ない思い付きからぽつぽつと意見を吐き出していると、どこかの瞬間から連想に火が付き、思いもしない使い方が浮かんでくることがあるものです。もちろん、そこからは、それ用の試作が必要になるので、その後はまた手を動かすことになります。

探究というと、課題を設定してから資料を収集し、それを整理・分析して、まとめ・表現に繋げるという流れが王道として浮かんできてしまいます。一方、企業の新事業等の開発過程では、基礎研究をしている研究所の技術者が、偶然出来てしまった技術等をマーケティング部や商品部、あるいは経営層の人達に発表し、その技術の商品等への活用・展開案を尋ねるという形式で、新商品開発会議が開催されることは決して珍しくありません。すぐその場で答えは出なくても、「あの技術は何かに使えそうだなぁ。なんだろうなぁ」を頭の片隅に残しておくと、ヤングのいうユーレカの瞬間が突然、といっても、さほど間を置かずに訪れることでしょう。意識がそれに向いているので、それに関連することが目や耳に入りやすくなるという現象があるといわれています。雑音の中でも耳がその有効な情報をキャッチすることは「カクテルパーティ効果」と呼ばれています。

失敗の経験を積んでもらうには

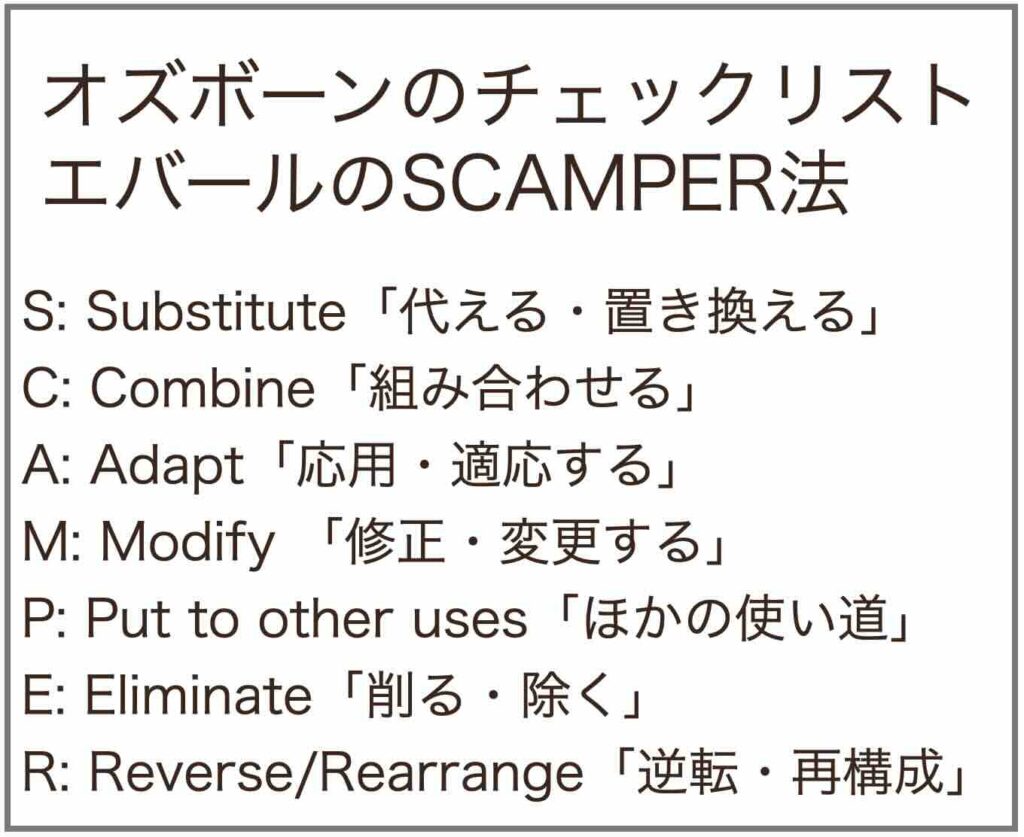

探究に関して、失敗の経験を数多く積むことを奨励している先生達は多いと感じます。失敗は実践のプロセスで経験するものです。何に取り組むかを思いつかないで無為に時間を過ごすことを指して、それも失敗と呼ぶのは正しくないのではないかと、私は思います。手を動かすところまでいち早く生徒を送り届け、そこで試行錯誤を積ませてあげたいと願います。その意味では、今あるものの「ほかの使い道」を考えるところから探究を始めるのも、悪くはないと感じます。ヤングと同時代に、やはり広告業界に生きたオズボーンの商品開発のチェックリストの中にも、この項目が存在します。

10歳からわかる「まとめ」

・何かを実践することによって得られる経験と、そこから得られる知識は、自身の血肉となり、真に身に付くもの

・アイデアを出すことにおいては、何かを思い付いたところで終了ではなく、思い付いたアイデアを具体化し、展開させる最後の段階が大切。手足を使って作り、眼で見て実現性や効果をよく確かめなくてはならない

・学校の探究は時間が限られている。探究への入り口は色々とあるが、出来ているものの「ほかの使い道」を考えることから始めるのは、試行錯誤の時間を確保するという意味でも有効であろう

ジャートム株式会社 代表取締役

学校・企業・自治体、あらゆる人と組織の探究実践をサポート。

Inquiring Mind Saves the Planet. 探究心が地球を救う。