「課題の設定」の次

中学校や高校で、総合学習や総合探究を担当している教師と話をする中でよく受ける相談は、「課題の設定」が各自・各班そろそろ終わり、次は「情報の収集」に移るので、アンケートのやり方について教えてもらえないかというものです。ここで私はいつも大きくふたつの疑問を持ちます。1点目は、「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」と進むステップに関して、順序は本当にその通りなのかという疑問です。

「課題の設定」が、「とりあえず、このあたりをテーマにしてやってみるか」という程度のことを決めるという意味であれば、その次に「情報の収集」が来るのはわかります。まだ何もわかっていないなら、取り急ぎ関連しそうな情報を種々数多く集めてみないことには何も始まらないからです。一方、課題と呼ぶからには、それはある程度絞り込んだ具体的な内容であるべきだと捉えるなら、そこまでの絞り込みの前に、既に様々な情報に当たって検討していなければなりません。つまり、「課題の設定」の前に「情報の収集」が発生しているはずなのです。

「情報の収集」、まずは

「課題の設定」の前に来ようが後に来ようが、「情報の収集」でまず行うべきは既存の関連資料を探すことです。研究者なら「先行研究」を当たるはずです。私は、この段階で、各種のアンケート類について、実施済みのもので使えそうなものが何か無いかをよく探すべきだと勧めています。一般市民等の、そのテーマに対する意識や態度を知るのに大いに役立つからです。

アンケートは「とる」だけのものか

さて、冒頭の疑問の2点目は、「情報の収集」とはアンケートの実施のことなのか、という疑問のことでした。アンケートというと、「とる」という言葉が即、反射的に浮かんでしまうようです。自分で実施するものとの思い込みが強過ぎると感じます。しかし、実際は、既にあるものを利用させてもらう方が圧倒的に便利です。かつ、専門機関が行なったものであれば、調査の設計の精度も結果の信憑性も相応に高いと考えて構いません。調査概要を見れば、自分達で行う予定のものと比べて、サンプル数の多さやサンプル構成のバランス等の点で、比較にならないくらい秀でていることは一目瞭然でしょう。

生徒が行うアンケートの典型例は、たとえば「探究を始めるにあたり、まず、クラスの生徒38名を対象に○○についてアンケートを取ってみました。その結果、65.8%の人が○○問題について興味を持っていることがわかりました」というようなものです。「とても興味がある」もしくは「やや興味がある」と答えた生徒が合わせて25名いたため、計算をして、先の%の数値が弾き出されています。

%の本来の意味は、「数が大きいためにそのままではわかりにくいので、」全体を100に置き換えて簡素化するというものです。つまり、100未満の全体数に対しては%への置き換えはしない、というのが原則なのです。学校の場合、最低でも、学年全体を対象としたアンケートでなければ、この条件を満たさないはずです。小規模校であれば、それでも足りないということも充分あり得ます。もちろん、対象者として相応しい人が学生でない場合には、当然、家族や地域など、学校外にまで協力を求めにいかなくてはなりません。そうなると益々、適切な規模のアンケート、すなわち定量調査の実施が困難になります。

定性調査と定量調査の違い

一方、定性調査としてそのアンケートの回答を処理し活用するのであれば、仮にサンプル数が1であったとしても取り扱い上の不都合は生じません。もっとも、一般的な定性調査は、質問紙すなわちアンケート票を使用する形式ではなく、インタビューとして行われます。インタビューの良さはその場にインタビュアーがいることです。相手の答えを受け、答えに基づく追加質問等を臨機応変に繰り出すことができます。興味深い回答だと感じれば、それについての深掘り質問を重ねていくことができます。

その点で、定量調査のアンケートは、質問の内容も順番も実施前に決まってしまっています。それに沿って回答者に孤独な回答作業を強いるわけですから、集中力が途切れないよう質問順が自然であることは当然で、かつ、回答欄には適切な選択肢を予め用意しておくことも求められます。選択肢の準備は集計の効率化にも寄与します。対面インタビューの場合は、即その場で回答を知ることができますが、アンケートの回答は、記入済みのアンケート票を回収後に全てを集計してから知ることになるものです。多くの票を集めようとするなら尚更、集計を複雑にしない工夫は必須です。

プレゼンテーションするなら

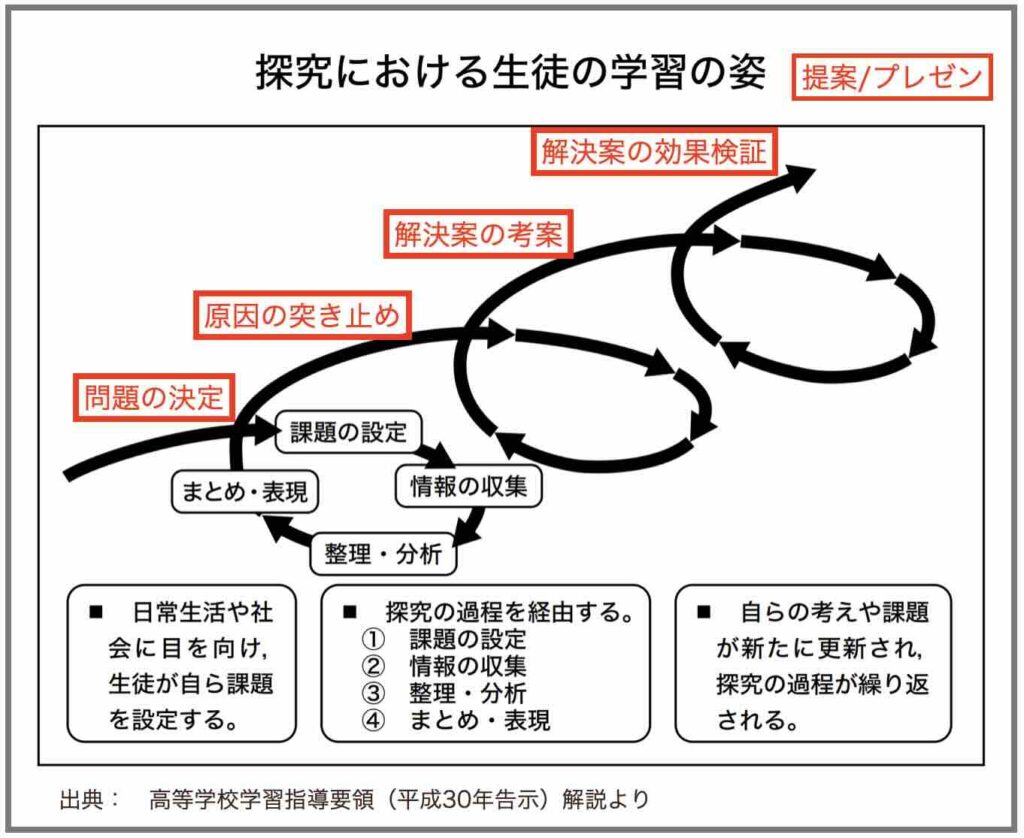

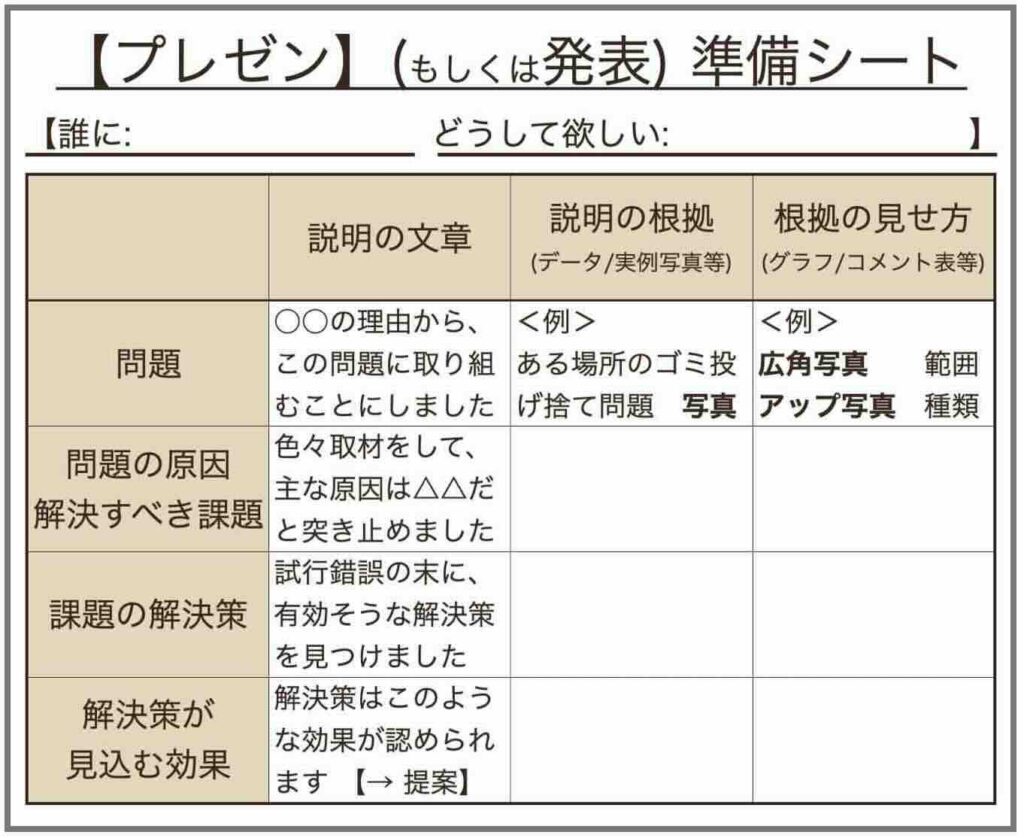

探究活動の成果をプレゼンテーションとして「まとめ・表現」するなら、「誰にどうして欲しいか」を念頭に、全体の流れを構成していかなくてはなりません。発表会で、各自・各班の探究プロジェクトについて初めて耳にするという人の心を動かすには、自分達が取り組んだ問題が何であり、その動機・きっかけについて説明した後、細かな経緯を順序立てて伝えていきます。通常は、どのように問題の原因を突き止め、解決策の考案ではどんな試行錯誤をし、最終的にどう解決案を絞り込んだかを説明するでしょう。そして、その最終解決案の効果を証明した上で、それを採用してくださいと話を締め括るでしょう。かの螺旋図にその各段階を赤字で書き込むなら下図のようになります。

各段階に「課題の設定」から「まとめ・表現」のループがあり、その中間には当然「情報の収集」と「整理・分析」が含まれます。しかし、段階によって、収集すべき情報の中身や収集の方法は異なり、必然的に、整理・分析の仕方も変わってきます。

解決案の考案と効果検証で必要な情報

解決案を考案してその効果を検証する段階で収集すべき情報は、主に実験を通して得られるものです。思い付いた解決策の中から有望な候補を絞り込むには、実際に試作してみて比べるのが一番です。効果が高そうな順に生き残った一案か二案については、より完成度の高い試作品を作成し、効果を詳細に計測します。そのデータを使ってプレゼンテーションで説得を試みることになります。

プレゼンテーションで使う補足資料

プレゼンテーションの準備をする際には、全体の流れを重視しつつ、各段階の説明でどのような補足資料を使いながら聞き手の納得を高めていくかを詳細に計画することが重要です。補足資料には何を使い、それをどう見せればより効果的かを考えながら決めていきます。写真で現状を理解してもらうにも、広角で範囲全体を広く見せるものと、アップで一つを細かく見せるものと両方用意するとわかりやすいだろう、などと構成を練っていきます。

この際、解決案の有効性を示すにあたり、試作品に対するユーザーの評価点数や評価コメントなどを示すことが有効と思えば、それを最大限活用します。その情報を得るためのアンケートやインタビューこそ自分達で実施しなければ必要な情報を得られません。これについては、既存の資料はありません。逆にいえば、何を聞きたいか、どんな点を評価してもらいたいか、質問内容と聞き方を自分で決めることができます。回答の活用法をしっかり意識して、そこからの逆算で質問を設計します。

10歳からわかる「まとめ」

・アンケートは、まず、専門機関が既に実施したものの中に使えるものがないかを探す

・自分達で実施しなければ存在しないものについて、アンケートやインタビューの実施を考える

・その際は、得られた情報を何のためにどう使いたいのかを先に意識した上で、情報の収集法を逆算で検討する

ジャートム株式会社 代表取締役

学校・企業・自治体、あらゆる人と組織の探究実践をサポート。

Inquiring Mind Saves the Planet. 探究心が地球を救う。